1. はじめに

「暗号資産に興味はあるけれど、まずは国内サービスの特徴を理解してから始めたい」。本記事はそんな初心者の方に向けて、国内事業者であるCoincheckの基本情報、提供サービスの全体像、費用構造、セキュリティ、そしてメリット・デメリットをできるだけ噛み砕いて解説することを目的にしています。誇大な言い回しは避け、客観的な視点で「良い点」と「注意点」を並べることで、これから口座開設を検討する際の判断材料になるよう構成しています。

まず前提として、暗号資産は価格変動が大きい商品です。短期間で値動きが上下することも珍しくありません。また、システム障害・混雑・メンテナンスなどの理由で取引や入出金が一時的に制限される可能性もあります。さらに、送金時のアドレス誤りやチェーン選択ミスは原則として取り消せません。はじめて扱う場合は、少額でのテスト送金や二段階認証の設定など「事故を起こさない工夫」を最優先にしてください。

本記事では、Coincheckを使う上でよく話題になる以下のポイントを順に解説します。

- Coincheckとはどんなサービスか(運営の基本、想定ユーザー像)

- 提供機能の全体像(販売所/取引所、アプリ、積立、入出金・送受金など)

- 取扱銘柄の見方と選び方の基本(初心者向けの考え方)

- コストの捉え方(手数料やスプレッド、日本円の入出金費用など)

- セキュリティと安全に使うコツ(二段階認証、フィッシング対策など)

- メリットとデメリットの整理(使いやすさと注意点の両面)

- 向いている人/向いていない人

- 失敗しにくい始め方(初期設定〜初回購入の流れ)

専門用語はなるべく避け、登場する用語は簡潔に解説します。たとえば「販売所」と「取引所」は似て非なる仕組みで、表示価格の付き方やコスト感が異なります。この違いを理解しておくと、はじめてでもムダなコストを抑えやすくなります。また、暗号資産の保管方法についても、アプリ内の基本的な保護機能に加えて、ユーザー側でできるリスク低減策(強固なパスワード、二段階認証、送金前の少額テストなど)を具体的に紹介します。

なお、本記事は情報提供を目的とした一般的な解説です。特定の暗号資産や運用方法を推奨するものではありません。最終的な取引判断はご自身の責任で行い、必要に応じて各社の公式情報や最新の利用規約・手数料ページも確認してください。暗号資産は値上がりの可能性だけでなく元本割れのリスクがあること、価格やルールは将来にわたり変動し得ることをあらかじめ理解しておきましょう。

読了のゴールは、「Coincheckの長所と短所を自分の言葉で説明できること」と「最初の一歩を安全に踏み出すための具体的な手順をイメージできること」です。では次章から、Coincheckの基本概要とユーザー像を整理し、全体像を掴むところから始めましょう。

2. Coincheckとは

Coincheckは、日本国内で登録(※)された暗号資産交換業者のひとつで、スマートフォンアプリを中心に、暗号資産の購入・売却、入出金、送受金、積立などの機能を提供するサービスです。画面の分かりやすさや導線のシンプルさが特徴で、初めて暗号資産に触れるユーザーでも操作をイメージしやすいUI(ユーザーインターフェース)を志向しています。

(※「暗号資産交換業者」は、暗号資産の売買や交換を業として行うために日本で必要な登録区分の名称です。)

まず押さえておきたいのは、国内サービスならではの安心材料と制約のバランスです。Coincheckのような国内事業者は、利用者本人確認(KYC)や取引記録の保存、資産の分別管理、リスク説明、苦情対応などのルールに基づいて運営されます。これにより、初めて暗号資産に触れる方でも、利用開始から取引までの手順が比較的明確になっている一方、本人確認の書類提出や審査に時間がかかる場合がある、取扱銘柄や機能が段階的に提供されるなどの側面もあります。

2-1. 基本的な利用の流れ(イメージ)

- アカウント作成/本人確認:メールアドレス・パスワードの登録、アプリでの本人確認(身分証・顔認証など)を経て取引可能に。

- 二段階認証の設定:セキュリティ強化のため、ログインや送金時に追加コードを用いる設定が推奨されます。

- 日本円の入金:銀行振込や各種入金手段を使って日本円を反映。

- 売買(購入・売却):販売所(運営と直接取引)または取引所(ユーザー同士の板取引)で暗号資産を売買。

- 送受金・出金:外部ウォレットへの送金、外部からの受金、日本円の出金などを必要に応じて実施。

この一連の流れは多くの国内交換業者に共通する設計ですが、Coincheckはアプリ完結の導線が分かりやすいこと、初心者でも「次に何をすればよいか」が画面上で把握しやすいことが評価されやすいポイントです。

2-2. どんな人が使っている?(一般像)

Coincheckの主なユーザー像としては、次のような「ライト〜ミドル層」が挙げられます。

- 初めて暗号資産を買う人:最初は数千円〜少額で試し、アプリで残高や推移を確認したい。

- 忙しい社会人・学生:画面が直感的で、購入までの手順が短い方がよい。

- コツコツ型:毎月一定額でのつみたて(自動積立)を利用して、価格変動リスクを平準化したい。

- 取引所の板取引も触れてみたい人:よりコストを意識して、板での売買にも挑戦したい(※板の厚みや流動性は銘柄や時間帯で差が出ます)。

もちろん、暗号資産を長期で保有したい人、他サービスと併用している人、学習しながら試したい人など、使い方はさまざまです。共通して言えるのは、**「最初の一歩を小さく・安全に」**という姿勢が相性の良さにつながりやすい点です。

2-3. サービス設計の特徴(初心者視点での見どころ)

- 販売所/取引所を両方提供:

はじめはボタンひとつで購入できる販売所が理解しやすく、慣れてきたら取引所で板を見ながら価格を指定して売買する、といったステップアップがしやすい構成です。 - アプリ中心の体験:

価格チャート、保有残高、入出金、積立の設定などをアプリで一元管理。通知機能を活用すれば、価格の急変動や約定を見逃しにくくなります。 - つみたて機能:

毎月の買付金額や日付を設定すると、自動で買付を継続できます。タイミングを分散できるため、一度にまとめて購入するよりも価格変動の影響を平準化しやすいのが一般的なメリットです(ただし将来のリターンを保証するものではありません)。 - 日本円の入出金・送受金:

銀行口座との連携や、外部ウォレットへの送金も可能。送金前の少額テストや宛先タグ・メモの付与が必要な銘柄では記入漏れに注意する、といった基本動作をアプリのガイドに沿って確認できます。

2-4. セキュリティと運用面の考え方

暗号資産は自己管理の徹底が肝心です。Coincheckのアプリやシステム側にも各種の保護策が用意されていますが、ユーザー側の初期設定と日々の運用が同じくらい重要です。

- 二段階認証(2FA)の必須化:ログイン/送金時の追加コードで不正アクセスを抑止。

- 強固なパスワード管理:他サービスとの使い回しを避け、パスワードマネージャーの活用を検討。

- フィッシング対策:公式アプリ・公式ドメイン以外のリンクに注意。メールやSNSの偽案内を踏まない。

- 送金前のチェックリスト:アドレスのコピペミス、ネットワーク(チェーン)の選択誤り、必要なメモ・タグの有無を確認。

- 通信・端末の安全性:公共Wi-Fiでの操作を避け、OS・アプリを最新に保つ。

2-5. 注意しておきたい運用上のポイント

- 価格変動とスプレッド:販売所以外に、相場状況に応じて**スプレッド(売値と買値の差)**が広がることがあります。落ち着いた時間帯/流動性のある銘柄/取引所の板活用などで、コスト感を意識しましょう。

- メンテナンス/混雑時の制限:システム保守やアクセス集中により、一時的に取引や入出金が制限されることがあります。大きなイベント前後は余裕を持った行動計画が無難です。

- 税務と記録:暗号資産の損益は原則として課税対象になり得ます。取引履歴のダウンロードやメモ管理を日頃から整えておくと後々の手間を減らせます(詳細は各自で最新制度を確認してください)。

3. 提供サービスの全体像

Coincheckのアプリ体験は「最初は簡単に、慣れたら少しずつ高度に」が基本設計です。ここでは、販売所/取引所、つみたて(自動積立)、アプリの主要機能、日本円の入出金、暗号資産の送受金、そして**付帯サービス(IEO/NFT等の概念)**を、初心者目線で整理します。

3-1. 販売所と取引所の違い

- 販売所:運営会社(Coincheck)との相対取引。アプリの「買う」ボタンで即時に購入でき、操作が直感的。

- 向いている場面:初回の少額購入、練習、忙しい時にサッと買いたいとき。

- 注意点:スプレッド(買値と売値の差)があり、相場が荒い時は広がることがある。表示価格=約定価格なので、買付前に合計金額を必ず確認。

- 取引所:ユーザー同士が出す**板(注文一覧)**で売買する形式。**指値(価格指定)や成行(数量優先)**が使える。

- 向いている場面:コストを意識し、板の厚みがある時間帯・銘柄で落ち着いて売買したいとき。

- 注意点:銘柄や時間帯によって流動性が異なり、希望価格で約定しない場合がある。板や歩み値の見方に慣れるまで無理をしない。

用語ミニ解説

スプレッド:買値と売値の差。実質的なコストの一部。

指値:指定した価格での売買注文。約定するまで待つ。

成行:価格指定なしで即約定を優先する注文。相場急変時は想定以上の価格で約定することがある。

使い分けの例:はじめは販売所で1,000円〜の少額を試し、操作に慣れたら取引所で指値を使ってみる、という段階的なステップがおすすめです。

3-2. つみたて(自動積立)

事前に金額・頻度・銘柄を設定すると、ルール通りに自動買付してくれる機能。購入タイミングを分散でき、時間分散という基本戦略を自然に取り入れられます。

- メリット:買い時を悩みすぎない/相場を常に追えない人でも継続しやすい。

- 設定のコツ:最初は少額・少数銘柄でルールを固定。数か月はそのまま継続し、家計とのバランスを確認。

- 注意点:入金残高不足だと買付が実行されないことがある。相場急変やシステムメンテで期日が前後する場合もあるため、通知で結果を確認。

3-3. アプリの基本機能(初心者がよく使うところ)

- 価格チャート&保有一覧:主要銘柄の価格推移と自分の残高をひと目で把握。

- 価格通知(アラート):目標価格に達したらプッシュ通知。買い過ぎ防止や機会損失の軽減に役立つ。

- セキュリティ設定:二段階認証(2FA)、生体認証、ログイン通知をONに。

- 取引履歴・レポート:日付/銘柄ごとの履歴を確認。税務対応を意識し、定期的にデータ保存しておくと安心。

- 入出金・送受金の導線:タブ構成がシンプルで、次に何をすれば良いかが分かりやすい。

3-4. 日本円の入出金

- 入金:一般的に銀行振込等に対応。名義はアカウント名義と一致させる(相違すると反映に時間がかかる・戻る可能性)。

- 出金:登録口座へ出金申請。銀行の営業時間やシステムメンテの影響で反映タイミングが変わることがある。

- コスト意識:入出金手数料や振込手数料は実質コスト。まとまった金額で入金するなど、回数を減らすと効率化できる場合がある。

3-5. 暗号資産の送受金

外部ウォレットや他サービスとのやり取りが可能。慎重さが最重要のパートです。

- アドレスとネットワーク:同じ銘柄でも対応ネットワークが複数ある場合がある。送金元・先で同じネットワークを選ぶ。

- タグ/メモ:一部銘柄は取引所宛のタグ(メモ)が必須。未記入は資産消失につながる可能性。

- テスト送金:初回や大口は少額テスト送金 → 着金確認 → 本送金の順で。

- 手数料と混雑:ネットワーク状況で手数料や着金時間が変化。急ぎの送金は余裕を持って計画。

送金前チェックリスト

① 宛先アドレスの前後8文字を読み合わせ

② ネットワークが一致しているか

③ タグ/メモが必要か

④ 少額テストで着金を確認したか

3-6. 付帯サービス(IEO/NFT等の概念)

- IEO(Initial Exchange Offering):取引所が関与して実施されるトークン販売の形態。抽選や申込期間などのルールが設けられ、参加には口座・本人確認・申込手続きが必要になるのが一般的。価格変動や当選可否、ロック期間などの条件を必ず確認する。

- NFT関連:デジタルアイテムの売買・保有を扱うサービス。ウォレット連携や手数料、対応チェーンの違いを理解したうえで利用したい。

※これらの提供状況・対象は時期により変わるため、実際に利用する前に公式情報で最新の案内を確認してください。

3-7. よくあるつまずきと回避策

- 「買ってすぐ評価損」問題:販売所ではスプレッド分だけ直後の評価が目減りして見える。合計金額を見て購入し、慣れたら取引所の指値も検討。

- ネットワーク選択ミス:同名の銘柄でもネットワークが異なる場合がある。ラベルとチェーン名を声に出して確認。

- 本人確認の差し戻し:書類の有効期限切れ・写り込み不備に注意。明るい場所で枠内に収める。

- 名義相違入金:家族名義や略称での入金は原則NG。口座名義=アカウント名義を徹底。

3-8. 使い分け早見メモ

- 最短で少額を買いたい → 販売所

- コストを抑えたい/板を見られる → 取引所(指値を活用)

- 相場を常に見られない → つみたて(自動積立)

- 外部で保管・利用したい → 送受金(少額テストは必須)

4. 取扱銘柄と選び方の基本

暗号資産は銘柄ごとに目的・技術・リスク特性が異なります。ここでは、初心者が最初に押さえておきたい代表的なタイプと、選ぶ際の判断軸を整理します。なお、実際にどの銘柄を取り扱っているか・送受金に対応しているかは時期により変わることがあるため、利用前にCoincheckの公式画面で最新状況を確認してください。

4-1. 初心者がまず知っておきたい主要タイプ

ここで挙げるのは「代表例」とその特徴イメージです。将来の価値を約束するものではありません。

- ビットコイン(BTC):

暗号資産の中で最も知られる存在。ブロックチェーン上で改ざん耐性の高い台帳を維持するため、マイナー(採掘者)が計算資源を投じるProof of Work(PoW)を採用。発行上限が決められている点が特徴で、需給バランスの議論が生まれやすい。用途は主に価値保全・送金と語られることが多い。 - イーサリアム(ETH):

ブロックチェーン上でスマートコントラクト(自動実行プログラム)を動かせる基盤。アプリやトークン、NFTなど多様なプロジェクトの土台として使われています。現在は**Proof of Stake(PoS)**でネットワークが維持され、手数料(ガス)やネットワークの混雑度が利用体験に影響することがあります。 - XRP 等の送金特化型:

国際送金や流動性提供を念頭に置いた設計の銘柄群。高速な決済最終性・低コスト化を志向するものが多く、取引所間のブリッジや送金用途で話題になることがあります。用途の明確さが注目される一方、エコシステムや規制動向の影響を比較的受けやすい側面も。 - その他のスマートコントラクト系:

スケーラビリティ(処理性能)や手数料の低さ、開発者の多さなどで差別化を図る銘柄が多数存在。ネットワークの分散度・実利用の広がり・開発の継続性が見どころです。

用語ミニ解説

PoW:大量の計算を要する仕組みで改ざんを困難にするコンセンサス方式。

PoS:保有量やステーキング(預け入れ)等に基づいてブロック生成者を選ぶ方式。エネルギー効率の高さが議論される。

スマートコントラクト:条件を満たすと自動で実行されるプログラム。送金・貸借・NFT発行など多用途。

4-2. 銘柄を選ぶときの判断軸(チェックリスト)

- 理解できる範囲か

仕組み・用途・主要なリスクが自分の言葉で説明できる銘柄に限定します。理解できないものは金額を小さくするのが無難です。 - 時価総額と流動性

一般に時価総額が大きいほど市場参加者が多く、価格の安定性や板の厚みが比較的期待できます(ただし急変動は起こり得ます)。板取引を使う場合は、板の厚さ・スプレッドの狭さも合わせて確認。 - 用途とエコシステムの広がり

単なる価格の上下以外に、どんな課題を解決しようとしているかを見ます。開発者コミュニティ、提携、実ユースケースのニュースなどがヒントになります。 - 手数料・送受金のしやすさ

ネットワーク手数料が高いと少額取引や送金が割高になりがち。自分の利用頻度に合うか、入出金の導線や所要時間も含めて確認。 - 情報の透明性

公式ドキュメントや開発ロードマップ、コミュニティの情報発信が継続的かつ具体的か。SNSの断片情報に依存しすぎない姿勢が大切です。 - 価格変動と想定シナリオ

「短期の上げ下げに一喜一憂しないために、どのくらいの下落まで許容するか」「積立なら何か月継続するか」など、行動ルールを先に決めておくと過度な判断ミスを減らせます。

4-3. はじめての分散の考え方

- 銘柄分散:1つに集中せず、性質の異なる複数銘柄を少額ずつ持つと、個別要因の影響を平準化しやすい。

- 時間分散(つみたて):買付時期を分けることで、一度に高値掴みする確率を下げる狙い。忙しい人ほど仕組み化が有効です。

- 金額ルール:生活資金と切り分け、毎月の上限額や「○○%下落したら追加しない/見直す」などの中止条件をあらかじめ設定。

注意:分散は損失を防ぐ保証ではありません。大きな相場下落時には複数銘柄が同時に下落することもあります。

4-4. 失敗を減らすための実務ポイント

- 最初は販売所で1000円〜の試し買い:操作感と明細表示を確認し、合計金額やスプレッドの感覚を掴む。

- 慣れたら取引所の板で指値:少額で出してみて、約定の流れや板の厚みを体感。

- 送金の練習はテスト送金から:ネットワークとアドレスの一致、タグ/メモの必要性を復唱。

- 履歴の保存をルーティン化:毎月末に取引履歴をエクスポート、家計簿やスプレッドシートで集計。後の税務対応が楽になります。

- ニュースに反応しすぎない:短時間で急騰・急落することは珍しくありません。自分のルール>短期ニュースを徹底。

4-5. よくある誤解とリスク認識

- 「価格が安い=お得」ではない:単価の安さは将来の伸びしろを示すものではありません。重要なのは発行量・用途・需要。

- SNSの評判は玉石混交:話題性と**実態(利用・開発)**を分けて考える癖を。

- 送金はやり直し不可が基本:アドレス間違いは取り消せない場合が多い。チェックリストを必ず運用。

- 手数料は“見えにくい”形でも発生:販売所のスプレッド、ネットワーク手数料、日本円の入出金費用など、トータルコストで判断。

5. 手数料とコストの考え方

暗号資産の取引では、見えている手数料だけがコストではありません。販売所のスプレッド、取引所の板取引の手数料、約定のすべり(スリッページ)、日本円の入出金費用、ブロックチェーン側のネットワーク手数料(送金料)など、**合算した“トータルコスト”**で判断するのが大切です。ここでは仕組みと具体的な見方、コストを抑える初歩的なコツを整理します。

5-1. 販売所(相対取引)のスプレッド

販売所は運営との相対取引で、表示された買値(Ask)と売値(Bid)の差=スプレッドが実質コストになります。操作が簡単で即時に約定できる代わりに、相場が荒い時はスプレッドが広がることがあります。

- イメージ例

・買値:1,000,000円/売値:980,000円 → スプレッド20,000円(約2.0%)

この時、1,000,000円で購入してすぐに売ると、理屈上は約20,000円の評価減が生じます(相場変動を除く)。

→ 対策:購入前に合計金額と約定後数量を落ち着いて確認。急ぎでなければ、相場の落ち着いた時間帯や板取引の利用も検討。

用語ミニ解説

スプレッド:同時点の買値と売値の差。見た目の「手数料無料」でもスプレッドが広ければ、実質コストは高くなり得ます。

5-2. 取引所(板取引)の手数料とスリッページ

取引所はユーザー同士で板を通じて売買します。注文には主に指値と成行があり、銘柄と時間帯によって板の厚み(流動性)が変化します。

- 指値注文:価格を指定。思い通りの価格で約定しやすい一方、約定しないリスクがあります。

- 成行注文:即時約定を優先。板が薄いと、提示より不利な価格で約定してしまうスリッページが起こり得ます。

- 板の厚み:数量が多いほど、少額の注文で価格が飛びにくく、スリッページが出にくい傾向。

初心者のコツ

- まずは少額で板の動きを観察し、指値の出し方や約定までの流れを体感。

- 成行を使う場合は、希望数量を小分けにしてスリッページを抑える。

5-3. 日本円の入出金でかかり得る費用

- 入金:銀行振込等の手数料は銀行側で発生することがあります。反映速度は銀行営業日や時間帯、メンテ状況に左右されます。

- 出金:出金手数料のほか、着金までの所要時間は金融機関の事情で変動。

- コツ:頻繁に小口で入出金すると総コストが嵩みがち。生活資金と切り分け、計画的にまとめると効率的。

5-4. 暗号資産の送受金とネットワーク手数料

外部ウォレットへ送る際は、ブロックチェーンのネットワーク手数料(マイナー/バリデータへの報酬)が必要になる場合があります。混雑時は手数料が上振れし、着金まで時間がかかることも。

- ネットワークの選択:同じ銘柄でも複数のネットワークに対応する場合があるため、送信元と受信先で一致しているか確認。

- 最小送金量・タグ/メモ:銘柄ごとに最小送金量やタグ(メモ)必須のルールがあることも。未記入や不足は取り消せない損失に直結し得ます。

- コツ:はじめは少額テスト送金→着金確認→本送金。同日に複数回送るよりまとめ送金の方がネットワーク手数料が節約できるケースが多い。

5-5. “トータルコスト”の見える化

実務では、次の合計で考えます。

トータルコスト

=(販売所スプレッド or 取引所手数料+スリッページ)

+ 日本円の入金・出金コスト

+ 送金時のネットワーク手数料

- 販売所で少額を即時購入する例

・購入額:10,000円

・想定スプレッド:2.0%(200円相当)

→ 他の費用ゼロだとしても、実質200円がコストに相当(相場変動を除く)。 - 取引所で指値・その後に外部へ送金する例

・約定手数料:仮に0.1%なら10,000円×0.1%=10円

・ネットワーク手数料:数百円前後になることがある(混雑で変動)

→ このケースでは、送金の有無・混雑度がコストの主役になりがち。

学び:取引所で抑えたコストが、送金で上振れすることもあるため、**利用動線(買って保有するのか、頻繁に移すのか)**に応じて最適化する。

5-6. コストを抑えるための初歩的なコツ

- 操作に慣れるまでは少額で:不慣れなうちは、ミスをしても影響が軽微。

- 販売所と取引所を使い分け:スピード重視なら販売所、コスト重視・板が厚い時間帯なら取引所。

- 入出金は計画的にまとめる:銀行・ネットワーク手数料の回数コストを圧縮。

- 小分け発注でスリッページ対策:成行や薄い板では特に有効。

- 対応ネットワークの確認を習慣化:アドレスとチェーンの不一致は取り返しがつかない。

- 価格通知とルール化:慌てて高値で成行→スリッページ拡大…を防ぐため、アラートや事前ルールを設定。

- 相場の荒い時間帯に注意:イベント・指標発表直後はスプレッド拡大や約定難に。落ち着いてから行動。

5-7. よくあるミスと回避策

- 「手数料無料=コスト0」だと思い込む → スプレッドやネットワーク手数料を必ず確認。

- 板の薄い時間帯に大口成行 → 小分けにし、可能なら指値や時間分散。

- 名義不一致の入金 → 反映遅延や戻りの原因。口座名義=アカウント名義を徹底。

- タグ/メモ漏れ送金 → 取り消し不可が基本。チェックリスト運用で防止。

- 履歴未保存で税務が混乱 → 月次で取引履歴をエクスポートし保管。

6. セキュリティと安全に使うためのチェックポイント

暗号資産では「操作ミス」と「詐欺・不正アクセス」が主なリスク源です。サービス側の対策だけでなく、ユーザーの初期設定と日々の運用でリスクを大幅に下げる**ことができます。ここでは、最初にやるべき設定、日々の習慣、送金時の実務チェック、詐欺の典型例、端末・通信の守り、緊急時対応までをまとめます。

6-1. まず最初の初期設定(必須レベル)

- 二段階認証(2FA)をONに

認証アプリ(例:認証コードを発行するタイプ)を利用し、ログイン・送金・パスワード変更など重要操作で要求されるように設定。SMSのみはSIMスワップ攻撃に弱い場合があるため、アプリ型2FAを基本に。 - 強固なパスワード+使い回し禁止

12〜16文字以上、大小英字・数字・記号を混ぜる。パスワードマネージャーを使い、他サービスと絶対に共用しない。 - ログイン通知・端末認証をONに

新規ログインや重要操作の通知は早期発見に直結。見覚えのない通知が来たら即座にパスワード変更。 - 出金・送金の制御(提供されていれば)

- アドレス帳のホワイトリスト化:登録済み宛先以外へ送れない設定。

- アドレス登録後のクールダウン:登録直後は出金不可の冷却期間があればONに。

- メールアドレスの強化

取引用メールは金融用に分離し、メール自体にも2FAを設定。重要メールはルールで自動仕分けし、偽装を見逃さない。

6-2. 日々の運用ルール(習慣が最大の防御)

- ブックマークからアクセス

検索広告やDMのURLから入らない。公式アプリ/公式ドメインのみを使用。 - 定期的なメンテ&棚卸し

毎月1回、ログイン履歴・紐付け端末・APIキー(使っていれば)を見直し、不要な権限を削除。 - 金額ルールを明文化

1回・1日・1か月あたりの上限額を決め、興奮時でも越えない仕組みを作る(通知やメモで可視化)。 - 記録を残す

取引履歴を月次でエクスポート。税務・家計管理・不正兆候の早期発見に役立つ。

6-3. 送受金の実務ガイド(やり直し不可を前提に)

- ネットワーク(チェーン)の一致

同一銘柄でも複数ネットワークがある場合、送信元と受信先を一致させる。 - タグ/メモの必須確認

必要な銘柄では未記入=資産消失リスク。取引所宛は特に要注意。 - 少額テスト送金 → 着金確認 → 本送金

初回・大口・初めての宛先では必ず実施。 - アドレス照合のコツ

文字列を丸ごと信じず、先頭・末尾8文字を声に出して読み合わせ。クリップボード改ざん型マルウェア対策にも有効。 - 混雑と手数料

ブロックチェーンは混雑で手数料上振れ/着金遅延が起きる。急ぎの場合は余裕を持って行動。

送金直前チェックリスト

① 宛先アドレス/ネットワーク一致 ② タグ/メモ要否 ③ 少額テスト送金済み

④ 送金数量・最小送金量 ⑤ 手数料・着金見込み時間

6-4. フィッシング・詐欺の典型と見抜き方

- 偽サポート/偽アラート

「不正アクセスがありました」等の緊急DMやメールでリンクを踏ませる手口。アプリやブックマークから自分でログインして確認。メール内ボタンは使わない。 - エアドロップ詐欺/偽NFT

無料配布を装い、ウォレット接続や署名を要求。不明リンクに署名しない。 - 画面共有・遠隔操作を求める勧誘

画面共有で2FAや復元情報が漏えいする。第三者に画面を見せない。 - 投資保証・高利回りの誘い

「必ず増える」「元本保証」は典型的な詐欺の文句。即ブロック&関わらない。

6-5. 端末・通信まわりの防御

- OS・アプリを最新に

脆弱性はアップデートで塞がる。古い端末・脱獄端末は使用しない。 - 生体認証+端末のロック

紛失・盗難時に即時リモートロックできる設定を確認。 - 公共Wi-Fiでの重要操作は避ける

やむを得ない場合は個人テザリングや信頼できるVPNを検討。 - クリップボード監視対策

セキュリティアプリや手入力+読み合わせで改ざんを防ぐ。

6-6. もしもの時の初期対応フロー

- パスワード即時変更&強制ログアウト(全端末)

- 2FA再設定/バックアップコード確認(保管場所はオフライン)

- 出金・送金を一時停止(提供されていれば)

- サポートへ連絡し、時刻・取引ID・端末情報を共有

- メール・端末・PCの総点検(マルウェアスキャン、メール転送設定の確認)

- 被害状況の記録化(スクショ・時系列メモ)。必要に応じて警察・銀行へ相談。

6-7. 自己点検シート(コピペして使えます)

- 2FAはアプリ型で有効化済み

- パスワードは一意・長文・マネージャー管理

- ログイン通知・重要操作通知がON

- 公式アプリ/公式ドメインをブックマーク

- 取引履歴を月1回エクスポート

- 送金はテスト→本送金の二段階

- 新しい宛先はホワイトリスト登録(可能ならクールダウン有効)

- 公共Wi-Fiで重要操作をしない

- 不審連絡はリンクを踏まず独自にログインして確認

- 緊急時の連絡手順・バックアップコードの保管場所を家族(信頼できる人)と共有

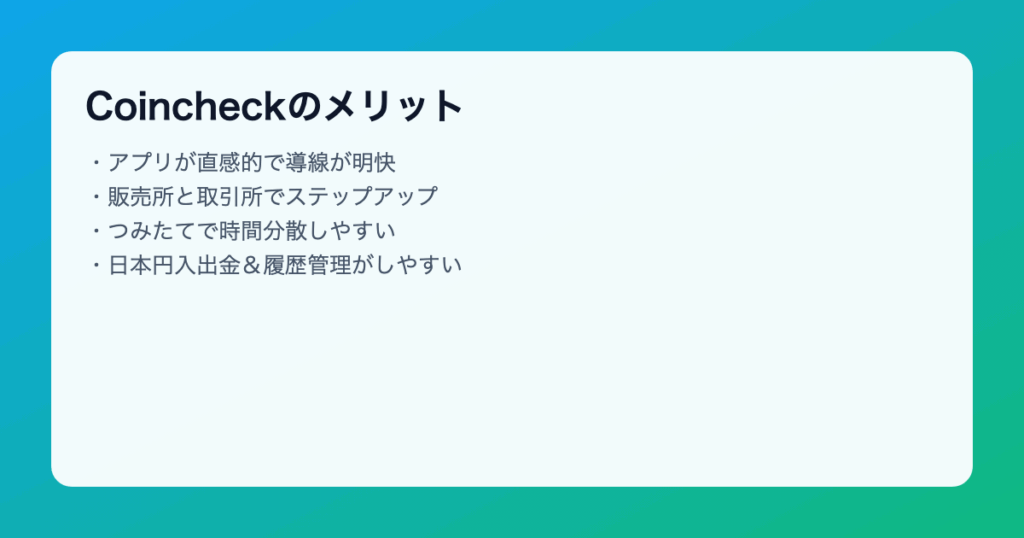

7. Coincheckのメリット

「最初の一歩を小さく・安全に」という初心者のニーズに、Coincheckは相性の良い設計が多いのが特徴です。具体的な利点を、日々の利用シーンに結びつけて整理します(機能の提供状況は時期により変わる可能性があります。実際に使う際は公式画面でご確認ください)。

7-1. アプリの操作が直感的で、導線がシンプル

- 主要タブに残高・チャート・買う/売る・入出金がまとまっており、迷いづらい構成。

- 初回設定の案内やポップアップが分かりやすく、**「次に何をすればいいか」**が画面で把握しやすい。

- **価格通知(アラート)**を使えば、相場を常に見られない人でもメリハリのある行動が取りやすい。

7-2. 販売所と取引所の“両輪”でステップアップできる

- まずは販売所で少額の試し買い→操作に慣れたら、板のある取引所で指値を使ってコストを意識、という学習曲線を描きやすい。

- 使い分けが前提のUIで、同じアプリ内で完結できるのが実務的。

7-3. つみたて(自動積立)が用意されている

- 金額・日付・銘柄を決めれば、機械的に買付を継続でき、時間分散を自然に取り入れられる。

- 忙しい人でも「相場を見すぎて疲れる」状態を避けやすく、家計のルール化と相性が良い。

- 入金残高不足や実行結果は通知で把握し、運用の抜け漏れを減らせる。

7-4. 日本円ベースでの入出金・記録管理がしやすい

- 国内銀行からの入金、日本円での出金に対応(※手段や手数料は時期により変動)。

- 取引履歴の確認・エクスポートが可能で、家計簿・税務の準備に活用しやすい。

- 画面・サポートが日本語中心で、初学者でも用語につまずきにくい。

7-5. 基本的なセキュリティ機能が揃っている

- 二段階認証(2FA)、ログイン通知、生体認証(端末側)など、ユーザー側の防御を強化する設定がまとめられている。

- 宛先アドレスの**アドレス帳(ホワイトリスト)**や、登録直後の出金制限など、誤送金や乗っ取り被害の抑止に役立つ仕組みが利用できる場合がある。

- 初期設定のチェックリストが案内され、「最初の30分」で安全度を底上げしやすい。

7-6. 送受金や外部サービス連携の入り口が分かりやすい

- アドレス・ネットワーク(チェーン)選択の画面が整理され、誤送金を減らすための注意喚起が視覚的に行われる。

- 初回は少額テスト送金→着金確認→本送金、という安全プロセスを運びやすい導線。

7-7. 学習しながら使える情報環境

- アプリ内外のヘルプ・ガイド・FAQが参照しやすく、専門用語の定義や操作手順が確認できる。

- 初心者がつまずきやすい販売所/取引所の違い・スプレッド・指値といった概念を、実際の操作を通じて体感しやすい。

7-8. 初心者に嬉しい“ミスしにくい”仕掛け

- 購入前の合計金額や受取数量表示で、スプレッドの体感が掴みやすい。

- 価格急変時は無理に追いかけず、アラート+ルール化で落ち着いた行動を取りやすい。

- 送金時のタグ/メモの注意喚起や、アドレスのコピペ・読み合わせの文化を根付かせやすいUI。

7-9. こんな人に特に向きやすい

- 最初は小さく始めたい:1,000円台〜の少額で操作と明細の見え方を確認したい人。

- 時間をかけずに継続したい:つみたてで時間分散、通知で最低限のモニタリング。

- コスト意識を持ちながら学びたい:慣れたら取引所で指値、入出金はまとめて効率化。

- 送受金も試してみたい:テスト送金→本送金の習慣を根づかせ、外部ウォレット運用へ一歩ずつ進みたい。

注意:上記は一般的な使い勝手の話であり、将来の収益性や特定銘柄の優位性を示すものではありません。手数料や対象サービスは変動し得るため、実際の取引前に最新の公式情報をご確認ください。

8. Coincheckのデメリット

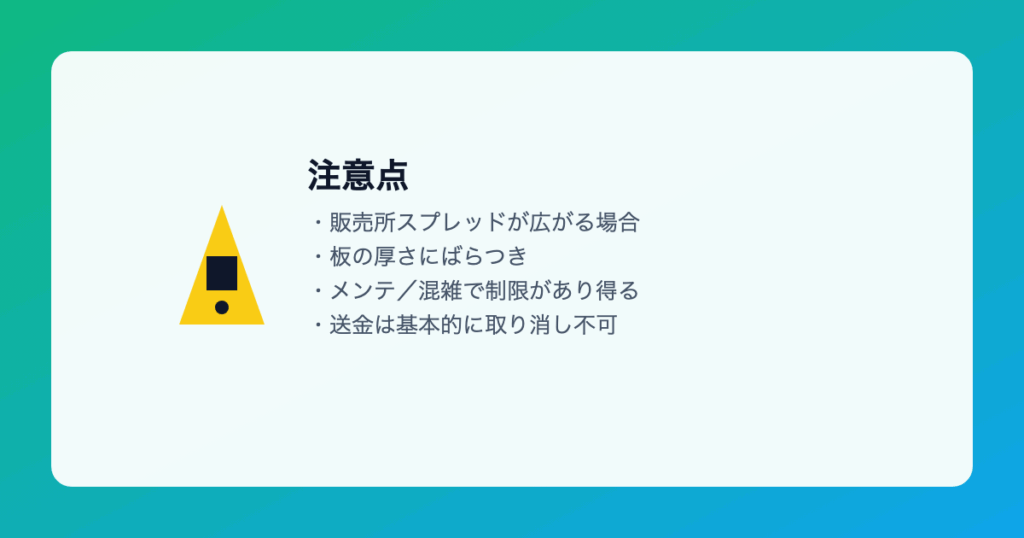

メリットが多い一方で、利用前に理解しておきたい弱点や注意点もあります。ここでは、初心者がつまずきやすいポイントを率直に整理し、具体的な回避策もセットで提示します(提供状況や仕様は変わる可能性があるため、実際の利用時は公式画面で最新情報をご確認ください)。

8-1. 販売所のスプレッドが広がることがある

- 内容:販売所は操作が簡単な反面、買値と売値の差(スプレッド)が実質コストです。相場急変や流動性が薄い時間帯は、この差が広がることがあります。

- 影響:購入直後に評価が目減りして見える/短期売買だとコストが嵩みやすい。

- 回避策:

- 合計金額と受取数量を必ず確認してから購入

- 慣れてきたら**取引所(板)**で指値を使う

- イベント直後や荒い時間帯は様子見して落ち着いてから

8-2. 取引所の板厚や対象銘柄には偏りがある

- 内容:板取引は銘柄や時間帯で流動性(板の厚み)に差があります。対象ペアも、海外の巨大市場に比べると限定的になる場合があります。

- 影響:希望価格で約定しづらい/成行でスリッページが生まれやすい。

- 回避策:

- 小額→分割で出す(特に成行時)

- 板・歩み値の観察を習慣化

- 主要銘柄中心に取引し、薄い時間帯は無理をしない

8-3. メンテナンスや混雑時に機能制限がある

- 内容:システム保守やアクセス集中時には、売買・入出金・送受金が一時的に制限されたり、反映が遅延する場合があります。

- 影響:想定したタイミングで取引できない/入出金や送金が計画通りに進まない。

- 回避策:

- 重要イベント(経済指標、業界ニュース)前後は余裕ある資金計画

- 期限のある送金は前倒しで実行

- 代替手段(別日・別ルート)を頭に入れておく

8-4. 日本円の入出金は金融機関の事情に左右される

- 内容:入金・出金の反映タイミングは、銀行の営業日・時間帯・メンテ状況に影響されます。

- 影響:週末や夜間に入出金が即時反映されないことがある。

- 回避策:

- 取引予定の前日までに入金を済ませる

- 出金は時間に余裕を持って申請

- 名義不一致や誤入力などの初歩ミスをゼロに

8-5. 送受金は“やり直し不可”のリスクが常にある

- 内容:暗号資産の送金は取り消しができないのが基本。ネットワーク(チェーン)の選択ミス、タグ/メモの入力漏れ、アドレスのコピペ改ざん等が致命傷になり得ます。

- 影響:資産が戻らない/サポートでも回復できないケースが多い。

- 回避策:

- 少額テスト送金→着金確認→本送金

- 送金前チェックリスト(アドレス・ネットワーク・タグ)を音読確認

- 可能ならアドレス帳のホワイトリストを利用

8-6. 手数料・対応範囲は時期で変わることがある

- 内容:販売所/取引所の仕様、入出金や送受金の条件、対応銘柄、各種手数料は見直し・変更されることがあります。

- 影響:過去情報のまま行動すると、想定外のコストや手続きが発生。

- 回避策:

- 取引前に公式の手数料ページとアプリの表示を確認

- ルール変更のお知らせや通知を見逃さない

- 新機能は小さく試すのが基本

8-7. IEOや新規トークン参加には固有のリスク

- 内容:IEO(取引所が関与するトークン販売)は、抽選・配分・ロック期間などの条件があり、価格変動リスクも大きい場合があります。

- 影響:当選・配分に左右される/短期で価格が大きく動く。

- 回避策:

- 公式ドキュメントで条件を全文確認

- 資金拘束や販売方式を理解し、無理のない金額で

- 参加前に**出口戦略(いつ・どう判断するか)**を決める

8-8. サポートやヘルプへの過度な依存は危険

- 内容:利用者数が多いサービスでは、問い合わせの混雑や内容によって回答に時間がかかることがあります。

- 影響:緊急時に自己解決力がないと損失が拡大しやすい。

- 回避策:

- ヘルプ・FAQで自己解決できる体制(ブックマーク・メモ)

- 緊急時フロー(パスワード変更、2FA再設定、出金停止、連絡先)の事前把握

- 重要情報(復元コード、バックアップ)はオフライン保管

8-9. 心理面の落とし穴(プロスペクト理論的な罠)

- 内容:暗号資産は価格変動が大きく、恐怖と欲が判断を歪めやすい。アプリが直感的であるほど、ワンタップで衝動的に売買しがちです。

- 影響:高値掴み/狼狽売り/無計画な平均化などの行動ミス。

- 回避策:

- 事前に金額上限・購入頻度・中止条件を紙で決める

- 価格通知を活用し、慌てて成行連打を避ける

- 取引は時間を置く(5〜10分ルール)などのメタ習慣を持つ

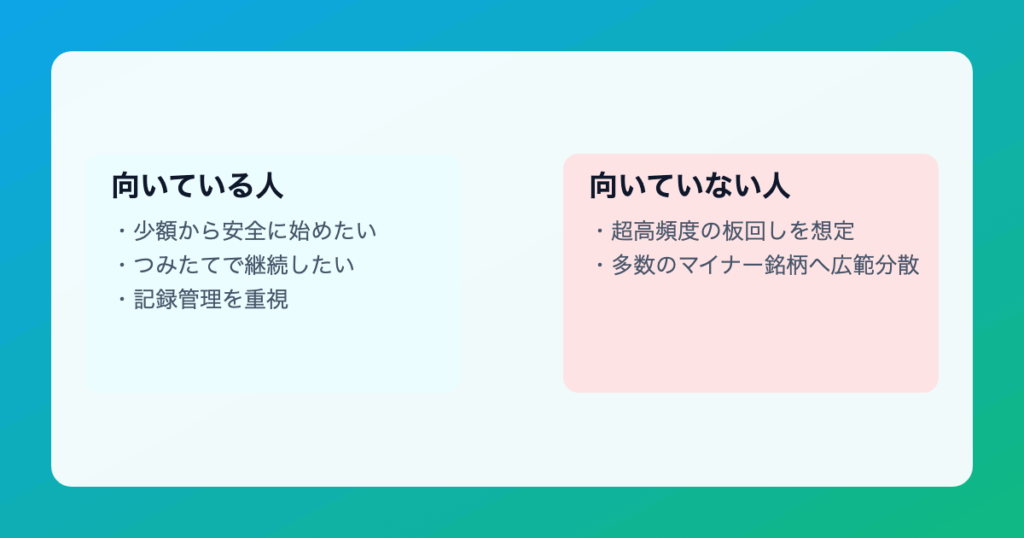

9. 向いている人・向いていない人

Coincheckは「最初の一歩を小さく安全に」という姿勢と相性が良いサービス設計です。ただし、すべての人に最適とは限りません。ここでは、代表的なペルソナごとに相性(向き・不向き)**を整理し、ミスマッチ時の対処法も併記します。

9-1. 向いている人(相性が良い)

- はじめて暗号資産を買う人

- 特徴:専門用語が苦手/アプリ完結でシンプルに始めたい。

- 相性ポイント:販売所での少額購入→取引所へ段階的にステップアップしやすいUI。

- 推奨ルート:①本人確認→②2FA設定→③販売所で1,000円〜試し買い→④取引所の指値に挑戦→⑤月末に履歴保存。

- 忙しい社会人・学生(時間が限られる)

- 特徴:常時チャートを追えない/作業は最短で済ませたい。

- 相性ポイント:価格通知とつみたてで行動を自動化・省力化できる。

- 推奨ルート:①毎月の上限額を決める→②つみたて設定→③通知で変化点だけ確認→④四半期ごとに配分見直し。

- 少額でコツコツ型(家計ルール派)

- 特徴:家計の中で無理なく継続したい。

- 相性ポイント:日本円入出金・履歴エクスポートが整っており家計管理と接続しやすい。

- 推奨ルート:①月の上限額・中止条件を紙に明文化→②つみたて区分を家計簿に登録→③月次で残高・履歴チェック。

- 送受金も試してみたい“学び重視”

- 特徴:外部ウォレットに送ってみたい/NFTやアプリ連携にも関心。

- 相性ポイント:送受金導線が分かりやすく注意喚起が視覚的。

- 推奨ルート:①テスト送金1回→②着金後に本送金→③アドレス帳ホワイトリスト運用→④ネットワーク(チェーン)理解を深める。

9-2. 向いていない可能性がある人(ミスマッチになりやすい)

- 高頻度で板を回すトレーダー

- 理由:銘柄や時間帯で板の厚み・約定速度にばらつき。短期連打はスリッページや機会損失につながりやすい。

- 代替発想:主要銘柄中心/成行は小分け/板が厚い時間帯に限定する、などルールでリスクを抑える。

- 超多銘柄・マイナー資産に広く分散したい人

- 理由:対象銘柄やネットワークの対応範囲に限りがある時期がある。

- 代替発想:まずは主要銘柄で運用骨格を作る→必要に応じて外部利用も検討(送金の安全運用が前提)。

- DeFi等の高度なオンチェーン操作を主戦場にしたい人

- 理由:オンチェーンの高度操作は自己管理スキルと別ツールが要ることが多い。

- 代替発想:入口(日本円→主要銘柄)として使い、学習後に自己保管・接続を段階的に試す。

- 秒単位の裁定・自動売買を前提とする人

- 理由:API権限やレイテンシ、板厚のばらつきが戦略適合とズレる可能性。

- 代替発想:頻度を落として指値中心にする/自動化は小額検証→拡張の順で。

9-3. かんたん自己診断(Yes/No)

- Q1:月の上限額・中止条件を紙に書ける → Yesなら好相性。

- Q2:はじめは1,000円〜の少額で練習できる → Yesなら好相性。

- Q3:板の薄い時間帯に大口で成行を出したい → Yesならミスマッチの可能性。

- Q4:外部へ送る前に必ずテスト送金できる → Yesなら好相性。

- Q5:20以上のマイナー銘柄を同時に持ちたい → Yesならミスマッチの可能性。

9-4. ミスマッチを縮める運用テク

- 販売所×取引所のハイブリッド:最初は販売所で操作学習→慣れたら取引所で指値&小分け。

- 時間帯の最適化:イベント直後は避け、板が厚い時間に執行。

- トラブル時の即応:ログイン通知・2FA・アドレス帳ホワイトリストで被害の広がりを遮断。

- 履歴の可視化:月末の取引履歴エクスポートで家計・税務もスムーズに。

- 学習の順番:①スプレッドの体感→②指値→③送受金→④外部連携の順で、段階的に守備範囲を拡張。

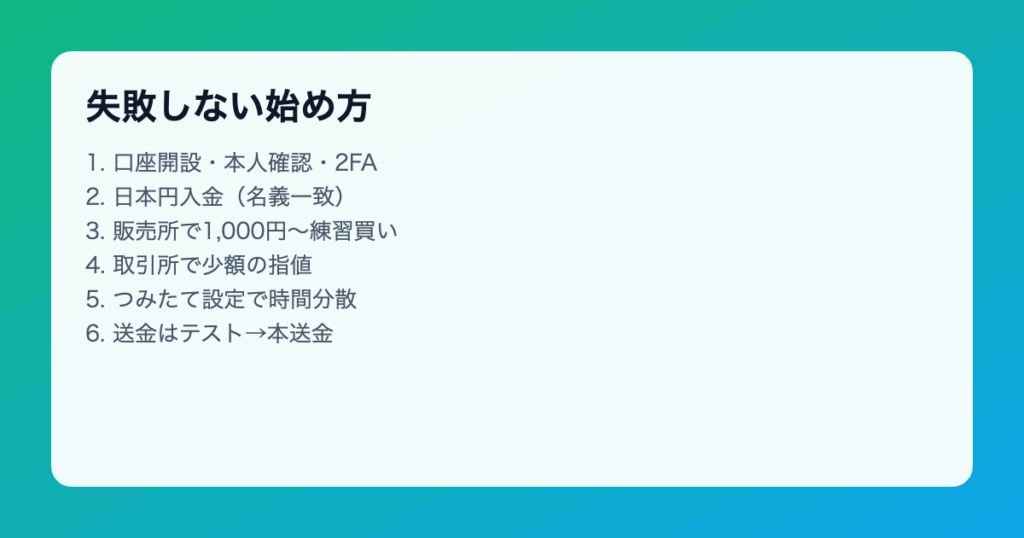

10. 失敗しない始め方(ステップガイド)

ここからは、「はじめてCoincheckを使う」想定で、安全性と実務を両立する最短ルートを具体化します。操作手順は時期により画面が変わる可能性があるため、実際には公式画面の案内を優先してください。

10-1. 事前準備(30分で整える“守り”)

- メールとスマホを整備

- 取引用に専用メールを用意(他サービスと分離)。

- スマホはOS・アプリを最新化、生体認証をON。

- 本人確認書類を準備

- 運転免許証・マイナンバーカード等。有効期限・不鮮明に注意。

- 家計ルールを先に決める

- 「毎月いくらまで」「中止条件(例:家計が△%以上圧迫したら停止)」を紙に明文化。

- 記録用のフォルダ/シートを作成

- クラウドや家計簿アプリに**「Coincheck」フォルダ**を用意(領収・スクショ・履歴を保存)。

10-2. 口座開設〜本人確認

- アカウント作成

- メール登録→認証。強固なパスワード(使い回しNG)を設定。

- 本人確認(eKYC)

- 明るい場所で枠内に収めて撮影。反射・ピンぼけを避ける。

- 二段階認証(2FA)を即ON

- 認証アプリ方式を基本に、ログイン・出金・送金で要求される設定に。バックアップコードは紙で保管。

- 通知設定

- ログイン通知・重要操作通知をON。見覚えのない通知=即パスワード変更が鉄則。

ミニTips:

本人確認で差し戻しが起きやすいのは写り込み不備・有効期限切れ。やり直しにならないよう、撮影前チェックを。

10-3. 日本円の入金(ミスゼロ運用)

- 名義の一致を再確認

- 振込名義=アカウント名義。家族名義や略称は原則NG。

- 手数料と反映タイミングに余裕

- 銀行の営業時間やメンテを考慮し、前日までに入金が無難。

- 回数をまとめる

- 小口の頻繁な入金は実質コスト増につながりやすい。計画的にまとめる。

10-4. 初回の購入(“練習買い”の型)

- 販売所で1,000円〜の試し買い

- 目的は操作と明細の確認。スプレッドを体感し、合計金額と受取数量の表示をチェック。

- 評価の見え方を確認

- 直後はスプレッド分だけ評価損に見えやすいのが普通。焦らず仕組み理解を優先。

- アラート設定

- 価格通知をONにし、感情的な成行連打を避ける土台を作る。

10-5. 取引所(板)にステップアップ

- 少額の指値注文を出してみる

- 板の厚み・歩み値を観察し、約定までの流れを体感。

- 成行は小分け

- 板が薄い時間帯の大口成行はスリッページが出やすい。小分け+様子見が安全。

- 時間帯の最適化

- 大きなイベント直後は相場が荒れやすい。落ち着いた時間を選ぶ。

10-6. つみたて設定(時間分散の仕組み化)

- 月額・日付・銘柄を決定

- 家計のルールに合わせ、少額×少数銘柄から。

- 残高不足アラート

- 入金残高が不足すると実行されない場合があるため、通知で確認。

- 3か月は固定して検証

- 途中で頻繁に変えるより、まずは継続性を優先して体感データを蓄積。

10-7. 送受金トレーニング(安全な外部連携)

- 少額テスト送金

- 宛先アドレス・ネットワーク(チェーン)一致・タグ/メモ要否を確認。

- 読み合わせ文化

- 先頭・末尾8文字を声に出して照合。クリップボード改ざん対策に有効。

- 本送金は着金後

- テストの着金を待ってから本送金。急がば回れが最善。

送金前チェックリスト:

[ ] 宛先アドレス一致 [ ] ネットワーク一致 [ ] タグ/メモ確認

[ ] 最小送金量クリア [ ] 少額テスト済み

10-8. 記録と税務の“あとで効く”習慣

- 月末に履歴エクスポート

- 取引履歴・入出金・送受金のスクショ&CSVを保存。

- メモを残す

- 「なぜ買ったか」「金額ルール」「中止条件」を簡単に記録。

- 確定申告の予見

- 取引が増えるほど整理が重要。早めに記録の型を作ると後が楽。

10-9. トラブル時の初動テンプレ

- パスワード即変更+全端末ログアウト

- 2FA再設定&バックアップコード確認

- 出金・送金の一時停止(可能なら)

- サポートへ連絡(時刻・取引ID・端末情報を添付)

- 端末・メールの総点検(転送設定/マルウェア)

- 被害記録をスクショ・時系列で保存/必要なら警察・銀行相談

10-10. はじめての“行動ルール表”(コピペOK)

- 取引上限:月○○円/1回**○○円**まで

- 中止条件:家計が××%超で停止/価格が前月比−××%で一旦見直し

- つみたて:毎月○日・○○円・銘柄A/B

- 送金:テスト送金→着金確認→本送金を厳守

- 監査日:毎月末に履歴エクスポート+フォルダ整理

- セキュリティ:2FA・通知ON、ブックマーク経由ログイン

- 学習順序:販売所→指値→送受金→外部連携

11. よくある質問(簡易版)

初心者がつまずきやすいポイントをQ&Aで整理します。実際の操作・条件は時期で変わることがあるため、取引前にCoincheckの公式画面で最新情報をご確認ください。

Q1. 税金はどうなる?記録は何を残せばいい?

A. 暗号資産の売買益や、別銘柄への交換等で課税が生じる可能性があります。年度をまたぐと集計が大変になるため、月末ごとに取引履歴(CSV)と入出金・送受金のスクショを保存しておくのが実務的。迷ったら早めに税理士へ相談し、必要資料の形式を確認しましょう。

ポイント:履歴の欠損は後で復元が難しいので、「保存の習慣化」が最大の節約です。

Q2. いくらから始めるのが現実的?

A. まずは生活に影響しない少額(例:1,000円〜)で操作と明細の見え方を学ぶのが安全。継続するなら「月の上限」「中止条件」を紙で明文化し、家計と切り分けて運用しましょう。

Q3. 24時間いつでも取引できる?

A. 売買自体は原則24時間ですが、メンテナンスやアクセス集中で一時的に制限されることがあります。日本円の入出金は銀行の事情(営業日・時間帯)に左右されやすい点にも注意。

Q4. 販売所と取引所、初心者はどっちを使えばいい?

A. 販売所=簡単・即時約定・スプレッドが実質コスト。

取引所=板で売買・指値が使えてコストを抑えやすいが、約定待ちや板薄の注意。

最初は販売所で**“練習買い”→慣れたら取引所で少額の指値**がおすすめ。

Q5. 手数料はどこで確認するの?

A. 取引前に合計金額(受取数量)と、公式の手数料・ルールページを確認する習慣を。販売所はスプレッド、取引所は板手数料+スリッページの可能性、送金はネットワーク手数料、日本円は入出金コストをそれぞれ合算して考えます。

Q6. 入金が反映されない/遅い

A. よくある原因は名義不一致、銀行側の営業時間・メンテ、振込情報の入力ミスです。まずは明細を確認し、時間を置いても反映しなければサポートに必要情報(時刻・金額・名義・取引ID等)を添えて連絡を。

Q7. 送金が届かない時のチェック

A. ①ネットワーク一致 ②宛先アドレスの照合(先頭・末尾8文字を読み合わせ) ③タグ/メモの要否 ④最小送金量 ⑤ブロックチェーンの混雑。初回・大口は少額テスト送金→着金確認→本送金を徹底。

Q8. つみたての止め方・見直し方は?

A. アプリで買付金額・日付・銘柄を変更/停止できます(提供仕様は時期で変動)。家計が圧迫されるサインが出たら、一旦停止→再設計が基本。無理なく続けられる額に再調整しましょう。

Q9. 価格が気になって落ち着かない…

A. **価格通知(アラート)**で「見るタイミング」を限定し、**行動ルール(上限額・中止条件)**を先に決めると、衝動的な成行を避けやすいです。短期ニュースに過度反応しない仕組みを自分に課しましょう。

Q10. スマホを紛失/不正ログインの疑いがある

A. ①パスワード即時変更+全端末ログアウト ②2FA再設定(バックアップコードはオフライン保管) ③可能なら出金・送金の一時停止 ④サポートへ連絡(時刻・端末・取引ID)。端末のリモートロックも忘れずに。

Q11. 2FA(認証アプリ)を失ったら?

A. 事前にバックアップコードを紙で保管していれば復旧がスムーズ。手元にない場合は本人確認プロセスが必要になることがあるため、早めにサポート手順を確認しましょう。

Q12. 未成年でも使える?家族口座での入金は?

A. 利用条件や名義ルールは時期により変わることがあるため、最新の利用規約・ヘルプを必ず確認。原則として振込名義=アカウント名義が基本です。

Q13. IEOに参加してみたい

A. 抽選・配分・資金拘束・ロック期間などの条件と価格変動リスクを理解してから。申込前に公式ドキュメントを全文確認し、無理のない金額で。出口戦略(いつ・どう判断するか)も決めておきましょう。

Q14. 海外サービスとの違いは?

A. 国内サービスは本人確認・分別管理・苦情対応等の枠組みが整備される一方、銘柄や機能の範囲が相対的に絞られることがあります。入り口としての分かりやすさ・日本円導線を重視するなら相性が良い選択肢です。

Q15. どの時間に取引するのが良い?

A. 一概には言えませんが、重要イベント直後は相場が荒れやすく、スプレッド拡大・約定難が起こりがち。板の厚さを見つつ、小分け発注+指値の活用でリスクを抑えましょう。

12. まとめ

本記事では、Coincheckをこれから使ってみたい初心者の方に向けて、サービスの特徴・提供機能・費用構造・セキュリティ・メリット/デメリット・向き不向き・安全な始め方・FAQまでをひと通り整理しました。最後に、意思決定と初動を後押しする形で要点を総括します。

まず、Coincheckの本質的な強みは**「わかりやすい導線」にあります。アプリ中心のUIで、販売所と取引所の両方を一つの画面体系で使い分けられるため、最初は販売所で少額の練習→慣れたら取引所で指値という段階的なステップアップ**がしやすい設計です。さらに、つみたて(自動積立)を通じて時間分散の仕組み化ができ、日本円での入出金や履歴エクスポートも含め、家計・記録管理との相性が良好です。アプリ内の二段階認証(2FA)や通知などの基本セキュリティ機能がまとまっている点も、初学者が安全運用を固めやすいポイントでした。

一方で、注意すべきは構造的なコストと不可逆リスクです。販売所は操作が簡単な分、スプレッド(買値と売値の差)が実質コストとして効いてきます。取引所でも、銘柄や時間帯によって板の厚さが異なり、成行のスリッページが生じ得ます。加えて、暗号資産の送金は基本的に取り消し不可のため、ネットワーク(チェーン)一致・タグ/メモの有無・少額テスト送金といった儀式的な安全プロセスが欠かせません。ここを怠ると、手数料や誤送金の影響が一気に大きくなります。

向いている人は、(1)最初は小さく始めたい、(2)操作に慣れながら徐々にコスト意識を高めたい、(3)つみたてで時間分散し、家計のルールと両立したいといったニーズを持つ方です。逆に、秒単位で板を回す高頻度トレードや超多銘柄への広範分散、高度なオンチェーン操作を主戦場にする方は、仕様や板厚、API権限などの面でミスマッチが生じやすいため、使い分けや補完策(主要銘柄中心/小分け執行/時間帯最適化/外部ツール併用など)を前提に考えるのが現実的です。

実務では、“トータルコスト”で判断する姿勢が肝心でした。

- 販売所:スプレッド(相場急変時は拡大しやすい)

- 取引所:板手数料+スリッページ(板薄・成行・大口で増えやすい)

- 日本円:入出金コスト(回数をまとめて効率化)

- 送受金:ネットワーク手数料(混雑で上振れ)

これらを足し合わせ、**「スピード」「わかりやすさ」「費用」**のバランスを自分の状況に合わせて最適化しましょう。

最後に、**今日から実行できる“5つの次アクション”**を再掲します。これだけで安全度と実務効率が一段上がります。

- 2FA(認証アプリ)をON、ログイン/送金の通知も有効化。バックアップコードは紙でオフライン保管。

- 家計ルールの明文化:月の上限額・中止条件・買付頻度を先に決める(感情に流されない仕組み化)。

- 販売所で1,000円〜の練習買い:合計金額・受取数量を確認し、スプレッドの体感から始める。

- 取引所で少額の指値:板の厚みと約定の流れを体感。成行は小分けでスリッページ対策。

- 送金は“テスト→本送金”:ネットワーク一致・タグ/メモ要否・最小送金量をチェックし、先頭/末尾の読み合わせを習慣化。

補足として、手数料・対応銘柄・提供機能は時期により見直される可能性があります。実際の取引前には公式画面の最新情報を確認し、**履歴の保存(CSV/スクショ)**を月次ルーティンにしておくと、税務や家計の整理が格段に楽になります。なお、本記事は一般的な情報提供であり、特定の暗号資産や運用手法の勧誘・推奨ではありません。最終的な判断はご自身の責任で行い、必要に応じて専門家の助言をご検討ください。

コメント